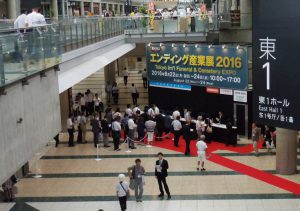

リオデジャネイロオリンピックも終わり、それではと満を持して始まった(?)エンディング産業展(ENDEX)2016。

折からの台風も吹き飛ばす勢いで、東京ビッグサイトは今、暑い熱気に包まれている!

エンディング産業展2016が開幕! ~好評の第1回から8か月 台風直撃にもめげず~

冒頭からはちきれんばかりの爽やかな笑顔を見せてくれたのは、ENDEXにブースを出展している坂口石材工芸の岩淵海人さん。墓石の加工をする石工(いしく)さんだ。

全国の石材店で構成する日本石材産業協会は、「『石工男子』プロジェクト」を始動。ENDEXではブースを設けて石工男子総選挙を開催、入場者の人気投票を受け付けている。

石工男子総選挙には、各石材店選りすぐりのイケメン石工が40人近くエントリーしている。皆さん、職人然とした厳しい表情と鍛えられた体躯から醸し出される武骨な雰囲気がなかなか良い。

なお、写真の岩淵さんは、ENDEX2日目を終えて人気得票数トップを快走中!

最終結果やいかに!?

『石工男子』プロジェクト始動!!!(Facebookより)

進化する墓石たち

近年の、葬送そしてお墓の多様化に伴い、墓石も従来の石碑型のものばかりでなく、様々な形のものが増えてきた。

まずは、先月プレスリリースされて話題になった株式会社愛心さんの「のうこつぼ」。

少し大きめの墓石のような形だが、六角形の各面に扉が付いており納骨できるようになっている。最近増えている屋内型納骨庫の屋外版と言える。

敷地に余裕が少ない墓地であっても集合型の墓地が建てられるというのはもちろん、こちらの納骨庫は「墓石」扱いとなり自治体への申請が不要であり今すぐにでも建てられる、というのが何よりのメリット。

この点はすでに実用新案を取得済。首都圏でもすでに複数の納入実績があるという。

墓石の新星として墓地を席巻する日が来るかも知れない。

そして、最近増えているのが樹木葬。

こちらは松戸家石材店さんの、樹木葬型墓石「フラワージュ」。

実際には木が建っているわけではないので、正確に「樹木葬」なのかというと若干違う気もするが、集合墓の周りに花壇を設け、鮮やかな花に囲まれた形で埋葬ができる、といういわゆる「ガーデニング型樹木葬」と呼ばれるものになる。

一般にお墓の管理や掃除といったものはそれなりに大変なものだが、フラワージュは管理者の手でいつも季節の花で囲まれきれいにされるそうなので、利用者にとってはありがたいところだろう。

また納骨についても、お骨を骨袋に入れて複数重ねて納骨する、というような樹木葬にありがちな方法ではなく、通常のお墓のように骨壺に入れて納骨するタイプになっており、骨壺は琉球ガラスで作られたおしゃれなもので、名前などを刻印することもできるそうだ。

一般墓、永代供養墓、樹木葬のメリットをうまく取り込んだお墓と言えるだろう。

東京都東村山市にある小平メモリアルパークにはこのタイプのお墓が建てられており、好評を博しているそうだ。

こちらは、従来型の墓石。

岡山県より、日本一美しいと言われる「庵治石(あじいし)」を引っ提げ東京に乗り込んできたのがこちら鳴本石材さん。

きめ細かく深い鼠色の上に黒い霞が浮き出るような模様が、実に上品な味わいを醸している。

「こちらは国産の石を日本の職人の手で加工したものです。日本の職人は仕事がとても丁寧。角の立ち方、美しさが全然違います。」と自慢の石を見せてくださったのは岡山県笠岡営業所の小林さん。

確かに、角は鋭くも面取りされており、台座の蓮の葉のような飾り彫り部分も曲線が美しいのは素人目にも明らかだ。

ちなみにお値段は?・・・、伺ったところ、お客様への最終販売価格は1500万近くになるのではないか、とのこと!

なんとなんと!気易く触ってしまい申し訳ありませんでした。

外国産の石がほとんどと言われる昨今の墓石ですが、国産の墓石はやはり価格は高く、庶民にはなかなか手の届きにくいというのが現実のようだ。

さて、近頃ではペットにお金をかける人が増えており、それはお墓に関しても例外ではない。

こちら、一見墓石とは思えないようなペット用墓石を展示されていたのが株式会社オクノさん。

こちらは、庭や家の中にでも置いておけるというペット用の墓石。

デザイナーに依頼し、形はもちろん刻まれるフォントの一つ一つまでこだわったという逸品は、もはやお墓というよりはおしゃれなオブジェと言える。

10年程前に始まった小型犬ブームだが、その頃に飼い始められたワンちゃん達は高齢を迎えており、ペット用お墓の需要がかなり増えているそうだ。

話題沸騰中の「お坊さん便」

昨年末、Amazonにおいてお坊さん派遣サービス「お坊さん便」の販売が開始され、それに日本仏教会が抗議したため、各マスコミにも取り上げられ話題となったことは記憶に新しい。

「お坊さん便」のサービスを提供しているのは、「株式会社みんれび」さん。

みんれびさんは、葬祭関連サービスのネット仲介を得意とする会社。3万5000円定額で法事などにお坊さんを派遣してくれる「お坊さん便」と、火葬式が14万8000円で行える「シンプルなお葬式」が二本柱。いずれもこれまで明朗会計とは言い難かった法事・葬儀サービスに、リーズナブルかつ定額な価格体系を提供していることが、ユーザーに非常に受けている。

お坊さん便については、お布施を定額にしたことや、誰が来るかもわからない僧侶派遣を行うことなどへの賛否に関し、仏教界を二分するほどの大論争が巻き起こっている。当サイトでも過去にお坊さん便を取り上げたことがある。

amazonでお坊さんを宅配!? 3万円台格安サービスの登場と宗教意識の世代間ギャップ

その賛否について結論が出るにはまだまだ時間がかかるだろうが、「お坊さん便を利用したい」というユーザーも、「派遣僧侶として登録したい」というお坊さんもかなり多いという現状を考えると、もうこれは時代の流れとして必要とされているサービスであることは間違いない。

そして、時代の流れとはいえ、「お坊さん便」は葬送界・仏教界に間違いなく新たな風を吹き込んだのだ。

お坊さん便の登録派遣僧侶は、全国で700人を超えるのだそうだ。

これからもお坊さん便に注目していきたい。

その他の目からウロコ賞

他にも、サービスが目白押しなのだが、その中から興味深かったものをいくつか紹介したい。

こちらは、葬儀などの食事のケータリングサービスを提供する株式会社シービーサービスさん。

葬儀での振る舞いというと、お寿司をメインにしたやや地味な食事のイメージもあるが、それとは一線を画したおしゃれなメニューが並ぶ。

近年は、告別式ではなく、「お別れ会」という形で葬儀を行う人も増えている。普通にイメージするようなしんみりしたものではなく、ホテルのホールで明るい感じ、どちらかというと結婚式に近いような感じで行うことも多いそうで、なるほどこういう食事が楽しめる料理になっているのだ。

シービーサービスさんでは、料理の手配だけでなく会場の手配なども含めた「お別れ会」の提案を行っている。

これからの「葬儀」の選択肢の一つとして注目されるサービスだ。

こちらは、霊園・終活などに関連するシステム等を開発されている株式会社アイシーザライトさん。

今回のイチオシは、写真左下に見える「合掌なび」。

こちらは、故人が使っていたSNSやブログ、思い出などを綴ったホームページなどをQRコード化し、墓石に取り付けができるというもの。

お墓に来たときに、スマホがあればいつでも誰でも故人の思い出に触れることができる、顔も見ることができるという優れもの。SNSやブログがない場合でも、依頼すれば故人のホームページを制作してくれるサービスもある(オプション)。

また、墓石に取り付けるQRコードは、耐久性に優れた強化ガラス製、QRコードは黒色はさけ鏡になっているという優れもの。

普通のお墓がワンランク上のお墓になるサービスとして、霊園や石材店に向けて展開中だそうだ。

エンディング産業展2016に見えた期待と課題

2回目を迎えたエンディング産業展だったが、今回も盛り上がりを見せた。

長らく、中身が見えにくい業界と言われた葬祭業界にも、分かりやすいサービス、格安なサービス、ネットを使ったサービス、など、他では当たり前となっているサービスも増えてきた。

親が亡くなりそう、自分もそろそろ終活を始めるか、という60代以降の世代でも、ネットやスマホを使える人が格段に増えてきており、カスタマーの持つ情報量もひと昔前とは大きく異なる。

お坊さん便をはじめ、業界のみならず、仏教界も含めた葬祭サービス全体に変革をもたらすサービスも登場した。これからは、今までよりもずっと、自分の好きな葬儀、お墓、終活、といったものを選べる時代が来るであろうことを予感させるには十分だった。

一方で、「事業者向け、終活者向け」と謳ったイベントでありながら、一般の終活者・消費者向けの出展やイベントは割合としてかなり少ないと言わざるを得ない。

例えば、セミナーは60以上が開講されたが、一般消費者向けと言い切れるものは10にも届かない。出展ブースについても一般消費者向けはかなり少なく、遺族対応・供養エリアの一部と今回新たに登場した「空き家対策パビリオン」一帯くらいなものだろうか。

コンベンションセンターで行われる産業展の類が、関連業者向けメインになってしまうのは当然としても、これから新しいサービスが次々に登場するであろうエンディング業界の発表の場として、終活者が来たとしても直接的に役に立つ情報がそうは得られない、というのは残念な事態だ。

これは、そもそも第1回で一般消費者の来場者数が少なかったのではとも推測される。第1回エンディング産業展では、一般向けに墓所を販売している霊園や納骨堂の出展者が数社見られたが、今回はイベント規模が大きくなったにもかかわらずそれが1件もなかったのだ。手元供養系のサービスも、一般向けのものはかなり減っていたように思われる。

今回も、来場者を見渡すところ、一般消費者と思しき人の姿は少なかった。

何しろ、事前の告知や宣伝が圧倒的に少ないので、現状で一般消費者がこのエンディング産業展の存在を知ることは困難を極める。もう少し、テレビメディアに取り上げてもらうとか、ネットメディアで情報を広めるといった努力を早急に行うべきではなかろうか。

セミナーに壇蜜が登場しても、通りすがりの出展者の従業員が「お、壇蜜いるじゃん」と言いながら壇蜜を背景にスマホで自撮りをしているようなことでは、せっかくの壇蜜がもったいないとしか言いようがない。

葬儀やお墓の多様化、終活のメジャー化などで、エンディング関連のサービスの選択肢が増えていること、むしろ選択肢が存在していることを、一般の人に知らしめることが、第3回エンディング産業展へまず必要な次の一歩ではないだろうか。