去る2月19日、長野県高森町の墓地で痛ましい事故が起きてしまいました。

墓地のそばにある広場で遊んでいた4歳の保育園児が、倒れた墓石の下敷きとなって意識不明の重体となり、その後亡くなってしまいました。

倒れた墓石の下敷き、4歳園児が重体 長野

墓地は、園児が他の保育園児と遊んでいた広場と道を挟んだ向かい側にあったようです。保育士さんが目を離した隙にお墓に入ってしまったのでしょう。

墓石の大きさは高さ80センチ、幅40センチ、奥行き20センチということですから、一般的な墓石からすると、薄い割りに高さがある印象を受けます。

園児が墓石の下敷きになったところは目撃されておらず推測になってしまいますが、園児が墓石に触るか捕まるなどした際に墓石が園児の方に倒れてきてしまったと思われます。

想定外の事故、誰の責任なのか?

大人が目を離した隙に園児がどこかに行ってしまった、たまたま隣が墓地だった、たまたま墓石が固定されていなかった、たまたま子供が近づいてしまった、と色々な不確定要素が重なって不運な事故が起きてしまいました。

どうすればこのような悲しい事故を防ぐことができたのでしょうか。

墓地で遊んではいけない

お墓は、亡くなった方が眠る場所であり亡くなった方を偲ぶ場所、遊ぶ場所ではありません。

お墓は子供たちにとっては隠れやすかったりして格好の遊び場所になりがちです。お供えを食べてしまったりするおそれもあります。

また、今回のように、古い墓地には倒れやすい墓石も多くあります。

一方でお墓は、亡くなった方に誰でもお参りができるよう開放されているのが普通です。

ですから、子供たちには、勝手に他人のお墓には絶対入らないことを言い聞かせる必要があります。

お墓に詳しいお坊さんからも、こんな意見が出ています。

墓石倒れ、園児重体=長野 https://t.co/O5kfsq2Uf5 被害園児の回復を願っています。檀家さんと墓参読経に行くときは、私はうろちょろしている子どもさんが一番気になる。管理が不十分な無縁墓や境界の間仕切り石は簡単に倒れます。いちばん怖いのは石燈籠。ちょっと蹴っただけで倒れます。

— 芝原 三裕 (@shiba3) 2018年2月19日

墓石が簡単に倒れてしまったのではないか

今回の事故が起きたお墓ですが、映像で確認する限り建立後50年程度は経過していると思われる古い墓石でした。

また、サイズは先ほども述べた通り、奥行きが20センチ、高さが80センチ。

一般的な和型のお墓(土台の上に高い直方体の石塔が乗っているタイプ)では、石塔の高さは断面の1辺の長さの2.5倍が普通で、例えば断面が8寸(約24センチ)角正方形の場合、高さは60センチ程度となります。

ですから、本件の墓石は、現在の一般的な墓石と比べると少々背が高いなという印象です。

もっとも、現場の写真を見る限り墓地内に同様のタイプのお墓が他にもあるようですので、このあたりでは一般的な形の墓石だったのかも知れません。

また、記事によれば「墓石は土台に固定されていない状態」だったとありますが、これはどうでしょうか。現物を見ていないので何とも言えませんが、高さ80センチもの石を何の固定もせず施工したとは考えづらく、また立てていたとすればかなり不安定な状態であり少々の地震でもずれたり倒れたりしてしまうことでしょう。

ですので、おそらく、セメント等で固定はされていたものの、劣化していたため十分な接着力は失われていたと考えるのが自然です。

とはいえ、この倒れた墓石ですが、幅40センチ、奥行き20センチ、高さ80センチ、直方体ではなくやや丸く削られた石、とすると、重さは100キロ前後にはなると考えられます。

(30センチ立方の御影石の重さが約80キロです。)

4歳児の体重はというと、だいたい15~17キロくらいです。

20キロにも満たない子供が捕まって倒れたのですから、下手をすると大人がつまづいて手をついても倒れてしまいかねない状態だったとも言えます。

100キロのものが倒れかかってきたとしたら、子供どころか大人でも命を落とすことだってあるでしょう。

「お墓」でなければ、所有者としての管理責任を問われることもあったかもしれません。

墓石は固定されていないのか?

Twitterなどで本件の事件に対してのつぶやきもたくさんありましたが、

『「墓石は固定されていなかった。」って固定されてる方が珍しくない?』

『墓石って大抵、固定されていないもんねぇ。。どうか無事でありますように。』

『こんな記事だけれど逆に固定されている墓石なんてあるのか?御影石の中に穴を開けて鉄筋を入れて接着しなければ固定できんだろ…』

といった、「墓石は固定されていないのが普通」といった認識をお持ちの方が多く見られたことに少々驚きました。

確かに、昔のお墓は石をただ置いただけのものだったのでしょうが、現在では「何の固定も施されていないお墓」というのはかなり減ってきています。

高さがあるのに「ただ石を置いただけ」というお墓はほとんど見ることはないでしょう。

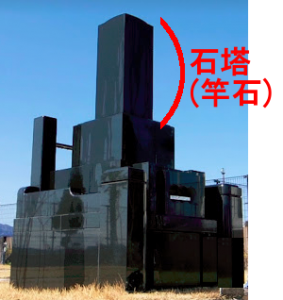

最新のお墓では、ただ接着するだけでなく、石に芯を通して固定しているのです。

上の写真のように、石塔の高さの半分近くにもなるポールを立て、地震でも倒壊しないお墓となっています。

このように金属のポールを施工しないまでも、墓石は、それぞれ接着剤で強力に固定されているのが普通です。

特に2011年に東日本大震災が発生、東北地方を中心に多くのお墓が倒壊したことが明らかになってからは、墓石についても「耐震施工」という概念が大きく広まりました。

お墓が倒壊した場合、自分のお墓だけでなく、周囲の墓石にも大きな被害を与えるうえ、もし墓地内に人がいた場合は大事故になってしまいます。

大事故を防ぐためには、それぞれのお墓の所有者が対策をするしかないのです。

墓石が固定されていなくても良いのか?

2011年の東日本大震災の後、2016年には熊本大地震というまた非常に大きな地震災害がありました。

いずれも多くのお墓が倒壊しました。

私が写真で倒壊したお墓を見た限りですが、地震で倒壊した墓石は、石同士を接着したものばかりで、また比較的年数を経過したお墓が多いように見受けられました。

最近は高さが低めの「洋型」と言われる西洋風の墓石が増えていますが、地方など特にお墓が古い墓所では上述した高さのある「石塔」を持つお墓が多く、倒れる危険性も高いのです。

「お墓で遊ぶのがいけない」

「お墓に触る方が悪い」

これらのご意見にはもちろん一理あります。

しかし、お墓を持つ以上、「大人が寄りかかっても倒れない」程度の強度で石を固定するのは最低限マナーではないでしょうか。

墓石を固定する、接着剤で補強する、といった工事であれば、石材店に頼めば簡単に施工してくれます。

墓石のつなぎ目部分というのは、接着剤や古くはモルタルなどが使われ、雨水などで非常に劣化しやすい部分なのですが、最近では劣化しにくい接着剤も登場してきており、耐用年数も伸びています。

古いお墓をお持ちの方は、ぜひご自分のお墓をしっかりチェックしていただきたいと願う次第です。