スマートフォンゲームの制作などを行い、自らを「面白法人」と呼ぶ株式会社カヤックが、葬儀ビジネスに参入する。

鎌倉をはじめ湘南地域をターゲットに「自宅葬」の施行を執り行う、その名も「株式会社鎌倉自宅葬儀社」を8月24日設立した。

チャット形式での相談などIT会社ならではの営業形態を行うといい、料金は55万円、85万円、135万円の3種類で式後の追加料金なしと明確でわかりやすい。

「最後の思い出も、家でつくる。」 カヤックが自宅葬に特化した『鎌倉自宅葬儀社』を設立

しかし近年、都市部を中心に葬儀の規模は年々小さくなる傾向が強く、都市部はおろか地方においても自宅葬は減少している。

そんな時流の中、あえて「自宅葬」に絞り、しかもIT会社が異業種に乗り込むことについては懐疑的な見方もある。

情報ブログ「NETAX(ネタックス)」は、「葬儀業に面白法人が参入する意味って……」という記事をアップ。「葬儀業は、面白い面白くないって評価が最も似つかわしくない業種だ…」とバッサリ。

月間45万PVを誇る「考える葬儀屋さんブログ」を運営する考える葬儀屋さんは、このニュースのリリース直後よりTwitterにおいて批判的な意見をつぶやいている。

カヤック、葬儀業に参入 相談にIT技術活用 https://t.co/Zj6b7plyVX←あー、やっちゃたねぇ。自宅葬って一番スキルが必要ってことを知らないのかも。

— 考える葬儀屋さん (@kangaerusougiya) 2016年8月25日

“カヤック、葬儀業に参入 相談にIT技術活用” https://t.co/Zj6b7plyVX「温かい料理は心のケアになる」(同社)との考えから←こんなに単純に考えられるならさぞかし人生が楽しいだろう。

— 考える葬儀屋さん (@kangaerusougiya) 2016年8月25日

「あー、やっちゃったねぇ」に始まり、なかなか手厳しい意見が続く。

数字で見る、鎌倉の葬儀市場の魅力

カヤックは、「鎌倉」「自宅葬」を選んだ理由として、リリースで以下のように述べている。

鎌倉市においては在宅医療推進の風潮が強く、介護を受けたい場所や、最期を迎えたい場所として自宅を望んでいる方が50%以上となっています。

また、鎌倉市民の持ち家比率割合は80%と高いため、自宅葬との親和性が高いと見込まれています。

確かに数字的なところを調査する限り、この市場が魅力的であることは確かだ。

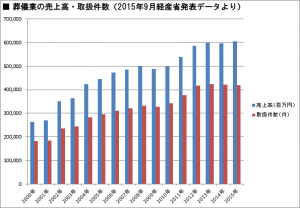

2000年と2015年を比べると、葬儀業の売上、葬儀取扱件数は、15年間でいずれも2.3倍前後という驚異的な伸びを示している。

件数:18 .2万件(2000) → 42 .0万件(2015)

葬儀業の売上は2015年で6000億円、飲食や返礼品など関連事業を含めると2兆円近くにもなり、ここ数年イオンを始め多くの新規参入事業者が出てきているのも納得だ。

今後の高齢化社会により、2000年頃100万人を超えた年間死亡者数は、2040年頃には167万人に達すると言われ、その市場はまだまだ膨らんでいくと思われる。

さらに、鎌倉市の高齢者の増加も見逃せない。

2015年、東京都の65歳以上の人口は全体の22.1%であるのに対し、鎌倉市は30.4%にも及ぶ。

また、鎌倉市は戸建の敷地面積を200㎡以上に制限した地区を設けるなどしており、2014年度に流通した中古一戸建て住宅の敷地面積は180.7㎡と神奈川県では一番広く、その流通価格も4,998万円とかなり高い。

カヤックのリリースにもあるように、持ち家比率は80%とかなり高い。(ちなみに持ち家比率は神奈川県全体では57%、東京都は50%を切っている。)

鎌倉には広い自宅を持った富裕層の高齢者が多い、ということは事実であろう。

カヤックは、本社を鎌倉市中心部においており、シリコンバレーならぬ「”カマ”コンバレー」の創立にかかわるなど、地元とのかかわりも強い。

そんな会社が、「鎌倉」という日本でも有数のブランドを掲げ、「鎌倉自宅葬」というサービスを選択したのは、まさに目の付け所が”面白い”と言える。

立ちはだかる大きな壁とブランド確立への期待

一方で、葬儀の小規模化により自宅葬が見直されている、という情報もあるが、「自宅葬」が復権することはあるのだろうか。

私は関西の住宅街で生まれ育ったが、30年程前までは自宅葬も多かったし、少なくともお通夜はどこも自宅で行っていたと記憶している。

すでに核家族化は進んでいたしマンションも多かったから、客間があるような家はもはや少なかったはずだ。

掃除されているとはいえ、生活感があふれる廊下や部屋を通って故人に最後に挨拶に行くのは、子供心にも心苦しい気がした。

葬儀中、家の外は人であふれ、それは霊柩車が故人を乗せて走り去るまで続くのだ。

自宅葬というのは大変だ。ただでさえ人が亡くなって忙しいときに、家を片付け掃除をし、自分の生活空間を犠牲にして客用の導線を作り、客人を迎えなければならない。

大家族の時代なら人手も多かろうが、残された高齢者の配偶者もしくは子供夫婦でそこまでできるのだろうか。

自分の家で立派に葬儀を挙げる、ということもかつては一つのステータスだったのだろうが、それも今は昔。

新潟に住む知人に聞いた話だが、地元は田んぼに囲まれた農村、大きな戸建も多い地域だが、今や自宅で葬式を挙げる家は少なく、だいたい地元の斎場で通夜と告別式を行うという。

出棺後火葬場に向かう前に喪主と家族は参列者とともにバスで一旦自宅に戻り、自宅前でそこに集まった近所の人たちとバスに乗った参列者に対し最後の挨拶をするのだそうだ。自宅葬が可能な自宅を持つ人が多い農村部でさえ、自宅葬はその名残りが垣間見えるものの消えつつあるのだ。

本稿前半でTwitterを引用させていただいた”考える葬儀屋さん”が指摘するとおり、自宅葬は業者側のスキルも必要とされる。場所もレイアウトも毎回違う中で葬儀の準備をしなければならないからだ。近隣のケアも重要になってくる。

スキルの問題がクリアできたとして次に課題となるのは、誰が「鎌倉自宅葬儀社」に葬儀を頼むか、という点だ。自宅の中に業者を招き入れてイベントを行う以上、頼む方として実績に基づいた信用度を気にするのは自明だ。

長々と述べてきたが、現時点で自宅葬に絞り込むのはかなりチャレンジングだと思う。

しかし、「鎌倉で自宅葬」という言葉には、そこはかとないロマンが満ち溢れている。もし自分が鎌倉に素敵な一軒家を持っていたならそりゃ自分の葬式はその自宅でやって欲しいよな、と妄想もする。

あと数年もすれば、喪主側の人達もネットを使いこなせる世代が増える。そのときまでにブランドを確立できるかが勝負だろう。

「いやー、10年前にカヤックが参入してきたときはみんなに笑われてたんだけどね、もう今や・・・・・・」と言われる面白法人を、またもや妄想しながら筆を置く。