東京都港区高輪、JR品川駅から10分ほど坂を上ったところには超高級住宅街が広がる。その一角に、多くの寺が立ち並ぶ通りがある。その「二本榎通り」と呼ばれる通りに、「圓眞寺(えんしんじ)」は建っている。

大正時代、大八車の幅に合わせて建てられたという入口の門と、そこから境内に続く石畳の道は今となってはやや幅が狭く、奥に立つ寺務所も質素な平屋で、すぐ隣にそびえるタワーマンションとは対照的にひっそりとたたずんでいる。

圓眞寺は1626年創建、400年近い歴史を誇る日蓮宗の寺だ。山号は正法山(しょうぼうざん)という。

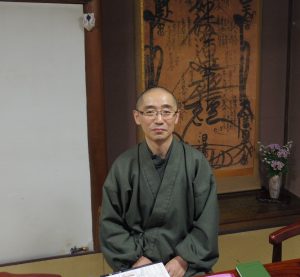

現在は稲田海聡上人が第26代の住職を務められている。ひょんなご縁で稲田住職と知り合い、今回時間をいただくことができた。

住職は元数学の先生

最近建て替えたであろう本堂とつながった、昭和の日本家屋を思わせる寺務所の応接は、古く懐かしい造りながらもとてもきれいにされていた。

「こういう古い建物、私一度住んでみたいなあと思ってるんですよ」と褒めているのかけなしているのかもよく分からない言葉を思わず住職に漏らしてしまったところ、「いやー、こういう建物は冬は寒くてねえ。床がスケートリンクみたいに冷たくなるんですよ!住むのはなかなか大変かも知れませんよ。」と屈託なく笑っていらした。

都会の寺というと、何となく不動産収入などで潤っていて、建物も新しく、お坊さんも裕福な暮らしをしている・・・、というなんともイメージ先行の先入観が一気に雲散霧消してしまうほど、このお寺も住職もとても素朴で質実という印象を受ける。

稲田住職は、気さくで明るく、語り口も優しい。伺えば、10年前までは高校の数学教師をされていたのだとか。学生の成績を管理するためにプログラムを組んだりということまでやっていたそうだ。お坊さんが教師の資格を持っているのは珍しいことではないが、理系バリバリの先生は珍しい。

先生として勤められたのは19年、脂の乗り切った時期だったと思われるが、先代住職であるお父様の体調が悪化したとこもあり10年前に退職し、住職を継いだ。

そんな稲田住職に試練が襲い掛かったのが、2011年3月11日・・・。

試練を超えてわかった檀家さんとの心のつながり

そう、東日本大震災だ。東京は震度5弱、建物が壊れるほどの揺れではなかった。しかし、長年の風雨に耐えてきた圓眞寺の本堂には限界だった。倒壊は免れたものの、本堂は土台から崩れてしまったのだ。

崩れた本堂を目にして、住職は途方にくれたという。お寺の本堂の修復には相当なお金がかかるのだ。同じ規模の住宅と比べると、桁がひとつ変わってきてしまうレベルだ。見積もり段階で、お寺の蓄えや住職の私財を投じても到底まかなえない金額だったそうだ。

住職は止むなく、檀家さんたちからお布施を募ることにした。心苦しいお願いだったというが、結果として予想を大きく上回るお布施が集まったそうだ。

「私の曽祖父から父までの三代の住職はみな兼業でした。裕福なお寺ではなかったので、自分の食い扶持は副業で稼いながら住職を務めてきました。檀家さんたちはそういう姿を見ていてくれたようなのです。」と、住職はお布施が集まった理由を推測する。中には、「余裕がないので分割でも良いか?」と毎月1万円をお布施してくれた檀家さんもいたそうで、住職は有難さの余り涙したそうだ。話を伺っていたこちらまで涙が出そうになる。

檀家さんの支えがあり、圓眞寺の本堂は無事復活した。外から見た本堂が新しかったのはそういうわけだったのだ。

「そんな経験もあって、このお寺は檀家さんのもの、檀家さんの第一のお寺でありたいという思いが強くなりました。」住職は明るく語ってくれた。

(>>次回に続く)