永代供養墓は「お参りに行かなくてよいお墓」という言われ方をすることがあります。

確かに、永代供養墓では掃除はお寺もしくはお墓の管理者が定期的に行ってくれますし、供養も法要や献花式といった何らかの形で行ってもらえます。

自分でお墓参りに行かなくともお墓はいつもきれいに掃除されていますし、お花も生けられています。

自分で法要をセッティングしなくても、埋葬者は供養を受けることができます。

墓参りしなくとも墓が荒れることもありませんし、無縁墓になってしまうこともありません。

ですから、「お墓参りしたくなければしなくて済むお墓」であることは確かです。

お参りしない、というのも一つの考え

実際には、永代供養墓に埋葬した後はまったくお参りに来ない人もいますし、お参りに来る人も大勢います。

中には、合葬式の永代供養墓に埋葬したものの、個別に法要を行って欲しいという方も結構いるそうです。

永代供養墓だからお墓参りしなくていいの?という問いに対して、

「永代供養墓だからといって墓参りしなくていいわけがない。きちんとお彼岸やお盆にはお墓参りをして亡くなった人を敬い、亡くなった人のことを思い出してあげることが大切」

というのは、よく言われる答えでしょう。

現実的には、お参りに行こうが行くまいが、残された人が悔いなく今を生きられるようにすべきだと思います。

毎年お盆に親子三代で集まりお墓参りをする、というのは素晴らしいことです。おじいさんおばあさんは孫の顔を見れるし、子や孫は親孝行もできるし、亡くなった人をみんなで思い出すことでこの世の人たちが幸せを感じられる、一つの形でしょう。

一方で、長年、年老いた老母・義母の介護を続けてきて、大変なご苦労をされた後、そのお母様が亡くなってようやく人生に一息付けた、そんな方を私はあちこちで見てきました。

特に、夫の家に嫁ぎ、自分も初老に入ろうかというときに義母の介護が始まり、先の見えない日々に鬱々としながらも自分の身を削ってきた女性は多く、そういう方が「お墓に入れてあげたからこれで一段落」という気持ちになることは

無理もありません。

気持ちの乗らないお墓参りをさせることがいいことなのでしょうか。

(そういった人が皆、お墓参りをしたがらない、と言っているわけではありません。あくまでこういう方もいる、という話です。)

究極的なところ、真っ当にお金を出して永代供養墓を契約して納骨した人がお墓参りをするかしないかはその人の自由であり、いやいやお墓参りしなくちゃだめなんですよ、というのは道徳的・倫理的・宗教的な話でしかない、というのが私の考えです。

私は40代です。年配の方には、お墓を大切にし、お墓参りを欠かさず、またお墓こそが一家の心の支えとなっている、という方も多いですが、世代を下るにつれ、お墓そのものを絶対的に大切にしなければ、という意識が薄れつつあるように思います。

亡くなった方を大切にしないとか、先祖に感謝しないとか、そういうことではなく、例えば「お墓」という形へのこだわりが少なくなっていることは確かでしょう。

永代供養墓を『骨捨て場』にしたくないという切実な思い

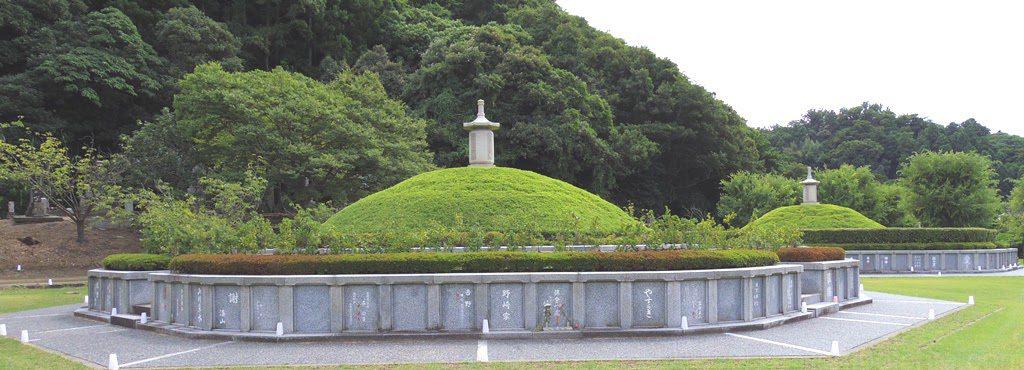

日本最初の永代供養墓は、平成元年に開設された「安穏廟」と言われており、新潟市にある角田山妙光寺の境内にあります。

先代住職で現在は院首(ご隠居)の小川英爾さんは、まだバブルの熱冷めやらぬ30年前に、すでに将来の少子高齢化とおひとりさま世帯の増加を見越し、後継者不要・一定期間後に遺骨を改葬して合葬、という当時としてはかなり画期的なお墓を作りました。

当初は、周囲のお坊さん達に「無縁墓を売って金を取っている」と後ろ指を指されることは数知れず、小川さんを悪く言うお坊さんも多かったそうです。

しかし世間のニーズをつかんだ安穏廟は増設が追い付かないほどに売れ、今やそのお墓は「永代供養墓」と名付けられいろいろなお寺や霊園が開設し、一般的なお墓の一つとなりつつあります。

「当時は跡継ぎがいなければお墓を買うことができなかった。跡継ぎがいないからお墓が買えず、自分が死んだらどうなるのかが心配で、安心して死ぬこともできない、そんな馬鹿な話があっていいのか、と思った。跡継ぎがいなくても自分のお墓が持てる、だから安心して死ねる、むしろ死ぬのさえ楽しみになる、それが安穏廟が存在する意味なんです。」と小川さんは言います。

だから、「永代供養墓」が安易に広がり、あげくにはゆうパックで遺骨を送れば永代に供養してくれるなどというお寺も登場し、また遺族も安易に永代供養墓を選ぶようになってきた現状を、小川さんは強く憂慮しています。

「世の永代供養墓は『骨捨て場』になってしまっている。果たしてそれをお墓と言ってよいものか。」と小川さんは嘆きます。

実は、檀家(妙光寺では檀徒と呼ぶ)でなくても誰でも入ることができる安穏廟ですが、一つだけ条件があります。

それは「お墓に入る本人の『安穏廟』に入りたいと意思表示を確認できること」です。

つまり、亡くなった人の遺骨をもって、その人を安穏廟に埋葬したい、と言ってきても、亡くなった人が生前に「安穏廟に入りたい」と言っていなければダメなのです。

「もちろん、そういう人を一概にお断りすることに心が傷むときもありますよ。ただ、それを認めてしまうと安穏廟は骨捨て場になってしまう。」

開設から30年経った今も、その小川さんの信念は現住職に引き継がれています。

このような言葉を聞くと、「お墓」というものを根本から考え直させられるとともに、「お墓参り」を「しなくていいもの」「しなければならないもの」と考えてしまうことにも大きな疑問を感じさせられます。

それは、永代供養墓でも、個別のお墓でも同じことではないかと思います。

たった10年の間ですが、お墓を持つ人、お寺さん、民間の墓地運営者など多くの方とお話しするにつけ、世の中のお墓事情は日に日にどんどん変わっていることを実感します。

誰もが同じような場所に同じような墓を建て、同じように子孫に引き継いでいく、そんな時代はもう終わりました。

「最近は先祖を敬う気持ちが薄れているのでは?先祖をもっと大切に。」というお寺や墓地の関係者の話も耳にします。

しかし、何より大切にしなければならないのは、今生きている人の人生です。

年を取った人が安心して余生を送ることができ、遺される人も安心して見送ることができる、お墓を通じて、そんな皆様の人生のお手伝いができればと思っております。