鎌倉霊園は、鎌倉市中心部から車で15分ほどの山の中にある、日本でも有数の規模を誇る高級大型公園墓地です。

風光明媚で緑豊かなこの霊園は「鎌倉」という絶大なブランドもあって未だに人気が高く、多くの有名人も眠っています。

特に山の一番頂上付近の区画は、有名人や有名企業の元社長などのお墓が連なるエリアでもあります。

杉原 千畝(外交官・命のビザ)

(すぎはら ちうね、1900(明治33)年1月1日 – 1986(昭和61)年7月31日)

岐阜県武儀郡上有知町(現在の美濃市)出身。

第二次世界大戦中、リトアニアのカウナス領事館に赴任していたとき、ナチス・ドイツの迫害によりポーランド等欧州各地から逃れてきた難民たちの窮状に同情し、1940年7月から8月にかけて外務省からの訓令に反して大量のビザ(通過査証)を手書きで発給、約6000人にのぼる避難民を救った。避難民の多くはユダヤ人で、当時のナチスドイツによるユダヤ人迫害の惨状を熟知していた杉原は、「自分の人道的感情と人間への愛から」、後に「命のビザ」と呼ばれた通過査証を書き続けたのだった。

しかし、訓令に反してビザを発行したことに対する外務省などからの反発は大きく、終戦後帰国した杉原は実質的に退職を勧告された形で外交官を辞職した。

その後は不遇な半生を送ることになってしまうが、杉原に救われたイスラエル人や、ドイツ人ジャーナリストなどが声を上げたことで、その名前や業績がが世に知られるようになった。

杉原は1986年に亡くなるが、死後14年を経過した2000年10月10日、 ようやく日本国政府による公式の名誉回復が行われた。

杉原の物語は2000年以降を中心にたびたび作品化され、最近では2015年に公開された映画『杉原千畝 スギハラチウネ』(主演:唐沢寿明)が記憶に新しい。

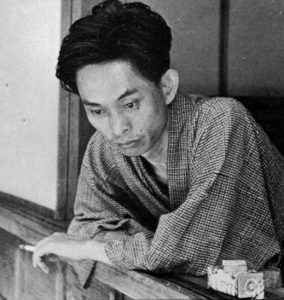

川端 康成(小説家・ノーベル文学賞受賞者)

(かわばた やすなり、1899(明治32)年6月14日 – 1972(昭和47)年4月16日)

大阪府大阪市出身。

日本人初のノーベル文学賞受賞者でもある。

自身の文学創作に関して「恋心が何よりの命の綱である」とし、『伊豆の踊子』『雪国』『眠れる美女』など情緒的な表現に優れた秀作を多く手がけた。

日本的な心を独特な詩的表現で著したとして、川端作品は昭和30年代からは海外でもよく読まれていた。

1972年、逗子市のマンション自室で死去。ガス中毒死であり、自殺であったと言われている。その突然の死は国内外に衝撃を与えた。

鎌倉霊園に埋葬された日は、川端がかつて婚約し破談となり作品に多大な影響を与えたと言われる伊藤初枝の遺骨が鎌倉霊園に改葬された日でもあったという。

山本 周五郎(小説家)

(やまもと しゅうごろう、1903年(明治36年)6月22日 – 1967年(昭和42年)2月14日)

ペンネームの「山本周五郎」は、自らが住み込んで働いていた質店の店主の名前に由来する。

帝国興信所(現:帝国データバンク)文書部勤務を経て、1926年『須磨寺附近』を執筆し、出世作となった。

作品には、世間に虐げられている弱者、日の当たらない人々が多く登場する。

1943年『日本婦道記』が第17回直木賞に選ばれるが辞退しており、歴代の直木賞の中で唯一の辞退者である。

「読者から寄せられる好評以外に、いかなる文学賞のありえようはずがない」という信念から、ほかにも毎日出版文化賞や文藝春秋読者賞などを辞退している。

1988年には「優れた物語性を有する小説」を対象とする山本周五郎賞が創設された。

黒澤明監督が映画原作に用いた「赤ひげ診療譚」、1970年に平幹次郎・吉永小百合主演で大河ドラマ化された「樅ノ木は残った」などが代表作。

萬屋 錦之介(歌舞伎役者・時代劇俳優)

(よろずや きんのすけ、1932(昭和7)年11月20日-1997(平成9)年3月10日)

京都市出身。

父は三代目中村時蔵、妻は女優の有馬稲子(後に離婚)、淡路恵子 (後に離婚) 、甲にしき。

元は歌舞伎役者だが、周囲の反対を押し切って映画俳優に転身。その後はテレビドラマなどでも活躍した。

三味線や踊、能などにも優れ、東映の大スターとして一時代を築いた。

1996年咽頭癌を発症、1997年3月10日肺炎のため死去。享年64歳。

鎌倉霊園の墓所には、錦之助の墓と、隣には最後の妻甲にしき(存命中)の墓が立てられている。

青江 三奈(歌手)

(あおえ みな、1941(昭和16)年5月7日-2000(平成12)年7月2日)

東京都江東区出身。

「恍惚のブルース」などのヒット曲で知られる歌手。

ミリオンセラーとなった「伊勢佐木町ブルース」では、冒頭の「あぁん」という色っぽい吐息で話題となった。

紅白歌合戦には18回出場。

1998年に膵臓癌が見つかり、2000年7月2日に死去。

親友の水前寺清子が弔辞を読んだ。

死去する2か月前に作曲家の花礼二と結婚した。鎌倉霊園のお墓には、花礼二が建てた歌碑がある。

二代目 尾上松緑(歌舞伎役者・人間国宝)

(おのえ しょうろく、1913(大正2)年3月28日-1989(平成元)年6月25日、享年76)

本名は藤間豊。七代目松本幸四郎の三男として東京に誕生。師は六代目尾上菊五郎。

長兄は十一代目市川團十郎(現市川海老蔵の祖父)、次兄は初代松本白鸚(現松本白鸚・中村吉右衛門の父、現松本幸四郎・松たか子の祖父)で、「高麗屋三兄弟」と呼ばれた。

1918年(大正7年)には初舞台を踏み、1935年(昭和10年)には二代目尾上松緑を襲名した。

立役(成年男子の役)として、江戸前の爽快な芸風、 師譲りの世話物、時代物、藤間流の家元でもある舞踊、そして父譲りの荒事、翻訳物と、芸の幅は広く、万人に愛される役者だった 。

1987年(昭和62年)後継者として期待をかけていた長男の尾上辰之助が早逝。その後は身体の不調を訴えるようになり、後を追うように2年後の1989年(平成元年)6月25日、急性肺炎のため死去した。

正田 英三郎(実業家・皇后陛下父)

(しょうだ ひでさぶろう、1903年9月21日-1999年6月18日)

皇后美智子陛下の父。元日清製粉グループ会長。群馬県邑楽郡館林町(現・館林市)出身。

日清製粉グループ本社の創業者・正田貞一郎の三男として生まれる。製粉業界最大手の日清製粉グループ本社の社長や会長を歴任した。

宮本 三郎(洋画家)

(みやもと さぶろう、1905年5月23日-1974年10月13日、享年69)

石川県能美郡末佐美村(現・小松市)生まれ。

油絵の他に雑誌の挿絵、新聞小説の挿絵も多く手がけ、国立霞ヶ丘陸上競技場の壁画や切手の原画などで知られる。

川端画学校で富永勝重、藤島武二、また個人的には安井曾太郎に指導を受けた。戦時中は従軍画家として藤田嗣治、小磯良平らとともにマレー半島などに渡り、第2回帝国芸術院賞受賞作品「山下、パーシバル両司令官会見図」(1942年)をはじめ、数々の戦争記録画を制作した。

戦後は、第二紀会を設立。さまざまに画風を変えながらも、人物を主たるテーマとして制作した。

獅子文六の小説「大番」の挿絵や、高峰秀子や雪村いづみなど女優や歌手を描いた作品でも人気を博す。

金沢美術工芸専門学校(現・金沢美術工芸大学)、多摩美術大学でも教鞭をとるなど、後進の育成にも尽力した。

1974年10月13日、腸閉塞による心臓衰弱のため死去。

宮本 陽吉(アメリカ文学者・翻訳家)

(みやもと ようきち、1927年4月4日-1996年12月18日、享年69)

ヘミングウェイ、フィッツジェラルド、フィリップ・ロス、ジョン・アップダイクなど戦後のアメリカ作家の翻訳で知られる。

旧姓は山内だが、宮本三郎の娘・美音子と結婚し宮本姓となる。茨城大学、中央大学、東京工業大学、学習院大学などで教鞭を取った。

伊東 正義(政治家)

(いとう まさよし、1913年12月15日-1994年5月20日)

福島県会津若松市出身。

1980年代に活躍した政治家。

たびたび総理大臣候補として名前が挙がったものの、最後まで固辞し続け、総理の地位に就くことはなかった。

スキャンダルと無縁で、盟友の後藤田正晴は弔辞で「政治家の中では珍しい愚直なまでの潔癖漢」とその政治家生命を称えた。

大谷 米一(元ホテルニューオータニ社長)

(おおたに よねいち、1995(平成7)年6月27日没)

父は「鉄鋼王」「三大億万長者」と言われた大谷米次郎。1964年の東京オリンピック開催に併せて米次郎が建てた「ホテルニューオータニ」は、斬新な姿や設備などで人気を呼び、「東京の新名所」と呼ばれるまでになった。

しかし、オリンピックが終わると日本経済の低迷もあって利用者も激減、すぐに苦境を迎えることになる。

米次郎の没後、米一は2代目社長となった門脇季光とともにホテルニューオータニの立て直しに尽力、正月プランや受験生プラン、会員制クラブなどの新しい取り組みを次々と世に送り出し、ニューオータニの黒字化を達成、そして一流ホテルとしてのブランドを確立した。

1973年からは社長となり、40階建てタワーの建設(現ガーデンタワー)、パリ屈指の名店「トゥール・ダルジャン」の誘致、ガーデンコートの建設、ニューオータニ美術館の開館などを行い、「ホテルニューオータニ」のブランドを確固たるものとした。

1995年に亡くなった際、6月にホテルニューオータニ行われた「追悼お別れ会」は、読売新聞で「ホテルでの追悼会の”見本”を示したもの」と大きく報じられ、以降「お別れ会」という市場を切り拓いたきっかけになったと言われている。

神戸 捨ニ(元沖電気工業社長)

(かんべ すてじ、1901年12月6日-1975年6月1日)

1925年安田銀行に入り,安田保善社を経て、1944年に帝国ピストンリングの専務に就任。

戦後,45年11月に沖電気に常務として迎えられ、1949年4月に社長に就任。

旧沖電気の解散、新会社の設立などを経て現在の沖電気工業の礎を築いた。

「頭もいいし,物わかりも良く,人情にも通じている」といわれた神戸は若手にも人望があり、社長として16年間あまりの長期政権を担った。

服部 正次(元服部セイコー社長)

(はっとり しょうじ、1900-1975)

服部セイコーの3代目社長。創業者服部金太郎の次男。

東京都出身。セイコー創業者服部金太郎の次男として生まれる。

1924年に服部セイコーの前身である服部時計店に入社。1946年2代目社長で兄でもある服部玄三の公職追放による引退により、服部時計店の第3代目取締役社長に就任した。

戦後の時計産業の復興・発展に尽力し、1948年から亡くなるまで日本時計協会理事長も務めた。

1969年には世界初の市販クォーツ腕時計となる「アストロン」を発売。世界での腕時計の大衆化に大きく貢献した。

1975年に74歳で死去した。

なお、正次・一郎親子の墓は鎌倉霊園にあるが、創業者の金太郎、2代目の玄三ほか本家筋の墓は多摩霊園に建てられている。

服部 一郎(初代セイコーエプソン社長)

(はっとり いちろう、1932-1987)

東京都出身。

セイコーエプソンの初代社長。

服部セイコー第3代社長の服部正次の長男。

1961年29歳の若さで第二精工舎取締役就任、1979年には社長に就任した。

1980年には諏訪精工舎社長にも兼務し、その後両社をセイコーエプソンに改組、初代社長となった。

セイコーエプソンではアメリカ・ヨーロッパを中心にグローバル販売ネットワークの整備、事業の国際化・多角化に大きく貢献した。

1987年、55歳の若さで急逝した。川奈ホテルゴルフ場でプレイ中だった。

堤 康次郎(西武グループ創始者・政治家)

(つつみ やすじろう、1889(明治22)年3月7日-1964(昭和39)年4月26日)

実業家・政治家。西武グループ(旧コクド及び旧セゾングループ)の創業者でもある。

滋賀県愛知郡八木荘村(現・愛荘町)出身。

中軽井沢の別荘地の開発によって実業家として名を上げ、その後は箱根や武蔵野の開発を行い、西武グループの礎を築いた。

1924年には衆議院議員に立候補して当選、以来当選13回を数え、衆議院議長も務めた。

1964年(昭和39年)4月26日、心筋梗塞により急死。

鎌倉霊園は西武グループによって運営されており、鎌倉霊園に著名実業家の墓が多いのは康次郎の人脈によるところも大きい。

ちなみに、堤康次郎の墓は霊園内の一番高くにある丘の上に広大な敷地を取って設けられている。墓前の道だけでもその長さは約70メートル、まさに西武王国の王の墓として威容を誇っており、ネット上でも「でっかすぎる」と話題になるほど。

西武グループの創始者・堤康次郎氏の“墓”がでっかすぎると話題に

その他の有名人

子母澤 寛(しもざわかん・作家・1892年2月1日-1968年7月19日)

里見 弴(作家・1888年7月14日-1983年1月21日)

堀口 大学(歌人・1892年1月8日-1981年3月15日)

丸谷 才一(作家・1925年8月27日-2012年10月13日)

竹山 道雄(作家・ビルマの竪琴・1903年7月17日-1984年6月15日)

竹脇 無我(俳優・1944年2月17日-2011年8月21日)

堺 駿二(コメディアン・1913年12月10日-1968年8月10日)

濱口 庫之助(作曲家・バラが咲いた・1917年7月22日 – 1990年12月2日)

鶴田 浩二(俳優・歌手・1924年12月6日-1987年6月16日)

淡路 恵子(女優・1933年7月17日-2014年1月11日)

三船 久蔵(柔道家・1883年4月21日-1965年1月27日)

秋山 真之(軍人・「坂の上の雲」主人公・1868年4月12日-1918年2月4日)

坂田 藤十郎(四代目)(歌舞伎役者・存命中)

扇 千景(女優・政治家・存命中)