現在、都市部では「墓が足りない」問題があると言われています。

それもそのはず、人口の都市部への集中が進んでいるうえ、年間死亡者数はどんどん増加しています。

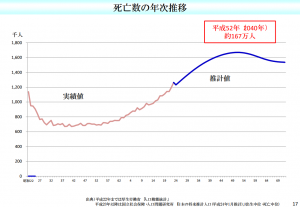

現在の年間死亡者数は約130万人、厚生労働省は団塊世代が90歳前後になる2040年には167万人にもなると推測しており、その後も年間150万人以上という非常に高い値で推移していくと考えられます。

戦後昭和25年頃から高度成長期を経てバブル前の昭和60年くらいまでの年間死亡者数がずっと70万人前後で推移してきたことを考えると、すでに経験したこともない多死社会が始まっていることがわかります。

それにともない、お墓の需要も増えてくるわけですが、ここ最近大規模な霊園が建設されたという話はそれほど聞きません。もちろん霊園の新規開発は現在もあるのですが、バブル期などに比べると少ないのが現状です。

景気が良くならず、また少子化が進む近年は、お金をかけて立派なお墓を構えよう、という人は減っているのです。

他方、夫婦二人で入れる、子がなくても入れる、子が面倒をみなくても大丈夫、というメリットを持つ、期限付きの永代供養墓、納骨堂などは非常に人気を博しており、特に首都圏では寺院が永代供養墓を新設するケースが増えています。

東京都、横浜市などでも、都営・市営墓地の一角に集合墓や合葬墓を建設してきたり、また今後建設しようとしています。

都立霊園の合葬墓は、周辺相場より安い価格と、自治体運営という安心感も相まって、抽選倍率が10倍になることもあるほどの人気を博しています。

そしてすでに始まっている空き墓問題

一方で、人口減少が進む地方では、すでに世話をする人がいないいわゆる「無縁墓」が激増しています。

有名なところでは、熊本県人吉市のケース。2013年に市が市内の墓地のすべてについて実態調査を行ったところ、市内計1万5128基の墓のうち、なんと42.7%(6400基以上)が「最近お参りされた形跡のない墓」、つまり無縁墓だったという、衝撃の結果が出たのです。

他の地方の自治体でも同様のことが起こっているであろうことを考えると、日本には既に百万単位で無縁墓があるとも推定されるのです。

さて、「地方では」という話をしてきましたが、東京はどうなのでしょうか。

東京都も2025年には人口の減少が始まると推測されています。わずか8年後です。

そうなると、10年、20年後には、東京都でも同じように「最近お参りされた形跡のない墓」が激増していくであろうことは明白です。あの広大な都立霊園が無縁墓で溢れかえるということもあり得ないことではないのです。

現在のお墓のシステム、つまり、国民の誰しもが一家に一つ墓を持ち子々孫々に引き継いでいく、というやり方が始まったのは、明治維新後と言われています。僅か150年ほどしか経っていません。

明治に「家制度」が法律で制定され、財産やお墓は家長が守るとされてきました。「家」を引き継げないことはイコール「恥」であり、人々は「家」と「墓」を代々引き継いできたわけです。

しかし時代は変わり、もう「家」という概念はなくなりつつあります。お墓にしても、夫の実家の墓が必ずしも最重要ではなく、また、子供がいたとしても子供に墓を引き継がせることは考えていない、というケースも増えています。

これからの墓は「有期限」のものであるべき

私見ですが、これからは、お墓はどんな墓であっても「有期限」とするべきでしょう。

つまり、永代供養墓のように、使用期間を区切る、もしくは管理料が支払われなくなったら一定期間経過後に墓を取り壊して合葬する、とすべきだと思います。

今までは、「願わくば家を子々孫々永遠に継続させたい人々」と「できれば長く多く檀家を抱えたい寺」との互いの理想がマッチしてきたため、お墓は建前上「無期限」という使用契約になっています。

しかし、無縁墓が飛躍的に増えるであろうこれからは、ある程度「無縁墓は運営者側で片付けられる」ようにしておかないと、国内の霊園は無縁墓ばかりになり、ひいてはきちんとお墓の世話をしている周りの人にも迷惑をかけることになるのです。

「空き家問題」は最近ニュースで取り上げられることも増えています。数年後には全住戸の2割は空き家になると言われています。地方では「限界集落」と呼ばれ過疎と高齢化が進み空き家だらけになってしまった集落も散見されます。

お墓にも同じ問題が起こりえることを、少しずつ考えていくべきではないでしょうか。目の前のお墓が足りないからと今までと同じようにお墓を供給することが、果たして将来のためなのか、お墓を供給する側も考えなければならない時代に入ってきたのではないでしょうか。