11月25日は、作家三島由紀夫が陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地において憲法改正のため自衛隊の決起を呼びかけた、いわゆる「三島事件」と呼ばれる事件が起こった日である。三島は東部方面総監部のバルコニーで演説を行った後、割腹自殺をして絶命した。本名は平岡公威(きみたけ)。享年45だった。死後、多磨霊園に葬られた。

出典:Wikipedia

文学少年から天才作家へ

三島由紀夫は、1925年(大正14年)1月14日、東京の四ツ谷に生まれた。父は東京帝国大学を卒業し農商務省の高級官僚となった平岡梓、母は東京開成中学校の5代目校長で漢学者の橋健三の娘である倭文重(しずえ)、という、超「エリート家庭」だった。

少年時代は、祖母・夏子の過保護とも言える環境の中で育てられ、外で遊ぶようなことはなく、遊びといえばままごとや折り紙、使う言葉も女言葉をというような状況だった。そのような環境で育ったうえ、少年時代からかなり色白でやせ形の体型だったのを「アオジロ」などと揶揄されていたこともあり、後年は荒っぽいもの、男らしいものに強い憧れをもち、ボディビルを始めて肉体を鍛えるようにまでなったと言われている。

三島は、学習院初等科に入学する。そしてなんと初等科1、2年から、詩や俳句などを初等科機関誌『小ざくら』に発表するようになった。幼少より読書に親しみ、世界童話集、印度童話集、千夜一夜物語などをはじめ、小川未明、鈴木三重吉、北原白秋、丸山薫や草野心平の詩、果てにはフランス文学詩まで愛読するという、大変な文学少年であった。

中等科に進級すると、初めての短編小説「酸模(すかんぽ)――秋彦の幼き思ひ出」を書き、『輔仁会雑誌』に発表された。中等科では、国語教師であった清水文雄と出会い、和泉式部研究家でもある清水の影響で平安朝文学にも目を開くようになった。清水は、三島が中等科5年時に書きあげた「花ざかりの森」を読みその内容に大きく感銘を受け、自身が所属する日本浪曼派系国文学雑誌『文藝文化』の同人たち(蓮田善明、池田勉、栗山理一)にも読ませたところ、一同も同じく感銘を受け、「天才」が現われたことを祝福し合ったという。「花ざかりの森」は『文藝文化』に掲載されることとなり、そこで「三島由紀夫」のペンネームが付けられた。

これが、作家「三島由紀夫」のデビューとなったのである。このとき、三島はまだ16歳という若さだった。

実は大蔵官僚だった三島由紀夫

第二次大戦を経て、1947年に東京大学法学部を卒業した三島は、高等文官試験に合格し、大蔵事務官に任官されて銀行局国民貯蓄課に勤務することになった

しかし、官僚として働く傍ら、文筆業も続けており、双方の激務によって体調を壊した三島は、翌1948年には創作に専念するため大蔵省を辞めてしまった。

辞めたきっかけは、河出書房の編集者・坂本一亀(坂本龍一の父)と志邨孝夫が、書き下ろし長編小説の執筆を依頼したことで、小説家として生きる気持ちの区切りがついたためであったようだ。

専業で文筆業に勤しむことになった三島は、天才の名を欲しいままにし、『潮騒』『金閣寺』『鏡子の家』『憂国』『豊饒の海』などといった小説はもとより、『鹿鳴館』『近代能楽集』『サド侯爵夫人』といった戯曲にも素晴らしい才能を発揮した。修辞に富んだ絢爛豪華で詩的な文体は、子供の頃に「辞書」を手放さず愛読していた、という、幼少期から培われた卓越した日本語力によるものだと言われている。彼は生涯を通して、古きよき日本の文化・美しい言葉遣いが失われないようにと、美しい日本語を小説などの登場人物に語らせ続けたのだった。

「楯の会」の結成と三島事件

出典:sankei.com

一方で三島は、晩年に近づくに従い政治的な傾向を強め、自衛隊に体験入隊し、当時フランスが構想を発表していた民兵方式による国土防衛組織の構築を考えるようになった。そして昭和43年10月5日、三島43歳の時、学生らを集めて、武器を持たない民兵組織「楯の会」を結成した。楯の会メンバーは自衛隊への1ヵ月の体験入隊を義務とされ、心と体を鍛え祖国を守る、という三島の哲学に従う若者が集まったのだ。

そんな三島が突き当たった問題は「憲法問題」だった。日本国憲法においては自衛隊は軍隊ではなく、そのため三島は、この憲法がある限り国を守るために自衛隊は十分機能しない、憲法を改正しなければならないと考えるようになっていった。戦後70年を経た今でさえ、自衛隊問題そして憲法の問題は、全国民を巻き込んだ大論争を巻き起こしているが、まさに同じ問題点に、三島は命を賭して斬り込もうとしたのである。

三島は、自衛隊を動かして国会を占拠し憲法改正の発議をさせる、そしてそのために自分の命を懸けることを決意した。

最後の小説「豊饒の海」を書き上げた三島は、昭和45年11月25日午前10時、4人の楯の会のメンバーと共に、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地(現在の防衛省)に向かった。

前もって面会の約束をしていた三島たちを、益田兼利総監は総監室に迎え談笑していた。しかしその後、楯の会メンバーは三島の合図で不意に総監の首をしめ、人質にとった。

三島は、全市ヶ谷駐屯地の自衛官を本館前に集合させ、自分の演説を聞くことを要求した。

自衛隊側は要求を飲み自衛官を本館前に集合させ、三島はそこで演説を行ったものの、自衛隊隊員たちは野次を飛ばすなどその場は怒号が飛び交い、また事件を聞きつけた報道機関のヘリコプターが周辺を飛び回ったため、三島の演説は喧騒にかき消されてほとんど聞こえないような状況だった。また、自衛官たちから三島の意見に同調する声はまったく聞かれなかったのだった。

三島は演説を三島は10分足らずで打ち切ると、総監の前で自ら腹を切り自決、一緒に立てこもった楯の会のメンバー1人もその後を追った。

昭和を代表する作家の、壮絶な最期だった。

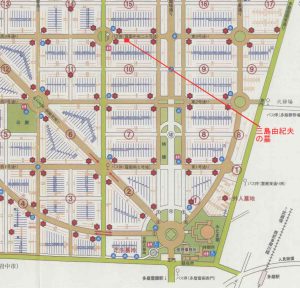

多磨霊園にある三島のお墓

三島由紀夫の墓は、東京の都立多磨霊園にある。

正門から入り、シンボルタワーに向かう名誉霊域通りを数分歩いた左側にある、「平岡家」とあるお墓がそれだ。

墓誌には、「筆名三島由紀夫」の記載があり、三島がここに葬られていることが分かる。ここには、祖母なつ、祖父定太郎、妹の美津子、父の梓(あずさ)、母の倭文重(しずえ)、妻瑤子も一緒に眠っている。

実は、三島の遺骨は亡くなった翌年、一時盗まれていたことがある。約2か月半後、墓から約40m離れた盛土の中から骨壺に入ったままの状態で遺骨が見つかったが、犯人は捕まっておらず、盗んだ目的なども分かっていない。

平岡家の墓の付近(多磨霊園10区)には、詩人の北原白秋、漫画家の長谷川町子、画家の松岡映丘などの墓もある。

東京都発行「東京都多磨霊園案内図」より